|

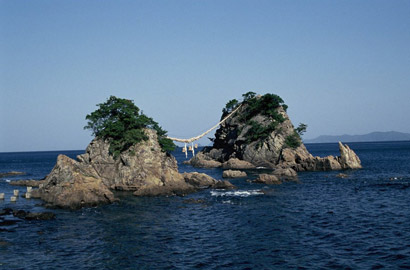

| 佐伯市のシンボルとして有名な「豊後二見ヶ浦」。 夫婦岩(雄岩:高さ17m、雌岩:高さ10m)を結ぶしめ縄は、全長65m、最大直径75cm、重さ2tでギネスブックにも記載されました。 日本一の長さを誇るこの巨大しめ縄は、昭和44年に野球チーム「上浦ファイターズ」が日頃の支援に対するお礼として作ったのが始まりです。現在、しめ縄張替作業は、豊後二見ヶ浦事業実行委員会に引き継がれ、毎年12月第2日曜日に行われる、上浦地区をあげた一大イベントです。 大しめ縄の材料になるワラは旧姉妹町である荻の町おこしグループを通じて4tトラックで運搬されます。中には上浦の子ども達が春に田植え体験教室で荻町に植えた餅米のワラも含まれています。  新しいしめ縄が豊後二見ヶ浦に架かるといよいよ上浦にもお正月がやってきます。

元旦当日、新しいしめ縄で結ばれた豊後二見ヶ浦から見る初日の出を目当てに、大勢の見物客が各地から集まり、新年の福を祈ります。 新しいしめ縄が豊後二見ヶ浦に架かるといよいよ上浦にもお正月がやってきます。

元旦当日、新しいしめ縄で結ばれた豊後二見ヶ浦から見る初日の出を目当てに、大勢の見物客が各地から集まり、新年の福を祈ります。

|

| >> 大分県佐伯市の天気や、日の出・日の入り、潮の情報 |

| 場所 | : | 〒879-2602 大分県佐伯市上浦津井浦 |

| 駐車場 | : | 上浦地区公民館、東雲中学校の駐車場を利用してください |

上浦町(現佐伯市上浦)の浅海井海岸にある景勝地、藻崎(現豊後二見ヶ浦の旧呼称)に「しめ縄」をかけたらと、時の若者たちが町おこしへの挑戦の気持ちから、現在の「豊後二見ヶ浦しめ縄張り替え作業」へと発展した。 昭和43年春、松村輝博氏(当時32歳)を監督とする野球チーム「上浦ファイターズ」が結成された。結成当初、ユニホーム等の野球用品を調達するため、浅海井公民館において、現在の「綾沢の会」(日本舞踊)他、皆さんの出演により演芸会を開催。その浄財により、野球用品を揃えることができた。「しめ縄」づくりは、これら浄財を頂いた地域(団体)の方々への感謝の気持ちからスタートした。 もともと、この地域では以前より「藻崎の岩」に「しめ縄」をかけたら、伊勢の二見ヶ浦よりもっとすばらしいものになるのではないかと囁かれていた。当時大学を卒業して家業(上浦商事)を継ぐために帰郷し、「上浦ファイターズ」の一員でもあった中村正美氏(後の町長)がチームの集会の時に、この「しめ縄」づくりの提案を行った。監督の松村氏が全員に諮り、上浦の観光振興にと話がまとまった。 昭和44年10月頃から、毎晩のように根木貞敏氏宅の2階に集まり、作業の計画や資金づくり等の打合せを行った。この事業は若者には不慣れな仕事であり、まとまるまでには試行錯誤を重ね、11月末より作業に取りかかった。しかしながら、皆それぞれ本業をもってのことで、作業に参加する人員が少なく、前半の作業は思うように進まなかった。一番苦労した作業はワラの調達とワラ打ちであり、当時の直川村・弥生町の役場職員の仲介を受け、農家からほぼ無償でワラを譲り受けたりした。数量としては、田んぼに積んである「こずみ」を6個くらい運搬して、暁嵐公園の相撲場付近に集めた。 まず、ワラのハカマ取りと、ワラ打ちから始めたが、莫大な労力と時間を要した。そこには東雲小中学生の多大な協力もあったとともに、しめ縄づくりの指導として、地域でも経験豊富な、松田新太郎氏・児玉里城氏・今津友次朗氏が協力した。作り方としては、2つの岩に架けるには約65mのしめ縄が必要であるということから、打ったワラの中に鉄線を埋め込む形で作り、それをワイヤーに巻き付けるということであった。親ワイヤーの張り付けは、根木栄氏・松田正和氏・松田健次氏・木村勝氏によって取り付けられた。ワイヤーは当時、浅海井の暁嵐の山奥でマンガンの採掘をしていた「福島鉱山」より寄贈を受けた。ワイヤーを固定する鉄筋のアンカー部分の加工は津井地区にある「畑野鉄工所」で行った。ワイヤーを止めるためのアンカーとして、雄岩(約17m)雌岩(約10m)の両方に鉄杭を打ち、周りにコンクリートを流しこんで固めた。 12月の始めは作業が予定どおり進まなかったため、中旬からは総動員で作業に取り組んだ。その結果、しめ縄が完成したのが12月29日であった。 豊後二見ヶ浦までの運搬が無事終了すると、今度は雄岩と雌岩間の海上に10隻ほどの舟を等間隔に配置して、船上にしめ縄を乗せて手送りし、雄岩のアンカーに固定、雌岩側よりチェーンブロック等を使用して引き締めながら、更にしめ縄を下から押し上げるようにして行われた。 作業は午後3時頃に終了し、完成を祝って沖バソの上で祝杯をあげた。翌31日には寄附(金品)を戴いた方々のお礼廻りと公園内の片付け・清掃のため、夜10時頃までかかった。 この「しめ縄」づくりは、発起団体である「上浦ファイターズ」が昭和44年(1969年)〜昭和46年まで実施したが、あまりの大きな事業のため、予算や労力面で限界となったため、昭和47年より当時の菅町長にお願いしたところ、町の行事として産業課が主体となって取り組むこととなり、昭和52年からは町商工会が補助金を受ける形で事業主体となった。 しめ縄の大きさ:長さ約65m・重さ約2t・最大直径約75cm |

| (平成16年上浦町商工会作成〜平成21年上浦振興局編集) |